小児における眼疾患では近視、弱視、斜視、眼瞼内反症、先天性眼瞼下垂、先天性鼻涙管閉塞などたくさんの疾患があります。

あさぎり病院で小児眼科も長年担当していた経験を生かし、視能訓練士とともに診断・治療を行います。

小児眼科

小児眼科

小児における眼疾患では近視、弱視、斜視、眼瞼内反症、先天性眼瞼下垂、先天性鼻涙管閉塞などたくさんの疾患があります。

あさぎり病院で小児眼科も長年担当していた経験を生かし、視能訓練士とともに診断・治療を行います。

近視とは眼球が成長とともに大きくなり、網膜まで光が届かなくなる状態のことをいいます。

日本のこどもの近視は増加傾向にあり、1984年から1996年で増加しています。

2017年に慶應大眼科教室の近視研究チームが東京都内の小中学校で近視の有病率を調査したところ、小学生で76.5%、中学生で94.9%という結果で、増加傾向でした。

近視は、遺伝的要因と環境要因の両方が関係すると言われています。

近年になって近視が増えているのは、環境による影響が大きいと考えられています。

近視の進行をおさえるために、さまざまな研究が進められています。当院では以下のような治療を行っています。

特殊なハードコンタクトレンズを夜寝る前につけ、朝にはずします。

就寝中に角膜の形を変化させることで、視力を矯正します。

眼軸長(眼の奥行)の伸長を抑制する点眼薬(リジュセアミニ)があります。医師の処方が必要で、当院で処方をおこなっています。(自費診療)

レンズの中心部から周辺にかけて、度数が変化しているコンタクトレンズです。

ひとつのレンズで、位置によって度数を変化させているメガネです。

クチナシ由来の天然色素成分「クロセチン」を摂取することにより、近視の進行を抑制した臨床試験データがあります。 当院ではこの成分を含有した「ロートクリアビジョン」を取り扱っています。

リジュセアミニ点眼液は、近視の進行を抑制するために開発された点眼薬です。

主成分は低濃度のアトロピンで、特に5歳から18歳の子どもを対象としています。

この薬は、眼軸長の伸びを抑えることで近視の進行を防ぐ効果が期待されています。

長期間使用しても安心の、防腐剤フリーの1日使い切りタイプで、きちんと点眼ができているか、確認しやすくなっています。

屈折・視力・眼軸などの検査・診察を行い、適応があれば治療開始となります。

治療効果や副作用の有無を確認するために、定期的な検査・診察を行います。

近視予防治療は自由診療(保険適応外)であり、診察・検査含む全ての費用が自己負担となります。

| 項目 | 料金 |

|---|---|

| 点眼薬1箱(30本入り) | 3,500円(税別) |

| 検査費用 | 3,000円(税別) |

※オルソケラトロジーの定期検査を受けられている方は、そちらの検診費用で処方可能です。

通常、1回1滴を1日1回、就寝前に点眼します

※点眼し忘れた場合は、忘れた分は点眼せず、次の就寝前に1滴点眼してください。

1日に2回点眼したり、1回に2滴点眼してはいけません。

リジュセアミニ点眼液は一般的に安全とされていますが、まれに瞳孔が開き、まぶしさを感じることがあります。その場合は点眼する時間を少し変更することで改善しやすいです。

他にも異常を感じた場合は、すぐに医師に相談してください。

また、近視の進行を完全に止めるものではなく、近視の進行度合いを抑制する可能性があるという点眼薬です。

近視が進行した場合、視力矯正が必要な場合があります。

こどもの近視に気づいたら、なるべく早く眼科を受診し、いまの状態にあわせた対策を先生と相談しましょう。

人間の視力の発達は7歳~8歳ごろまでと言われています。

その期間に、視力が年齢相当に発達していない状態を弱視と言います。

原因は、左右の眼で屈折(目の度数)の差がある場合、遠視や乱視がとても強い場合、あるいは眼に器質疾患(白内障、眼瞼下垂など)がある場合など、「網膜にきれいな映像が届いていない状態」が継続すると、その目は「はっきりしたものを見る」機会がなく、視力の発達が止まります。それが弱視という状態です。

小児では屈折を測る器械をそのまま使用すると、本当の値が出ない事があります。そのため、弱視の疑いのある場合は「サイプレジン」という調節麻痺点眼を用いて正確な屈折検査を行います。

視力検査が初めてのお子さんは、視力検査にうまく回答することができないこともよくあります。小児の検査に慣れた視能訓練士が検査を行いますが、うまくできなかった場合は自宅で練習をしていただき、何度か検査を行うこともあります。

弱視があると、見えにくいほうの目がずれることがあります。

また逆に、斜視があるためにずれている方の目の視力が発達しないこともあります。

そのため、斜視がないか、眼位検査も行います。

弱視の原因によって、治療は異なります。

遠視や乱視、近視など、網膜にはっきりとした映像が届いていない屈折異常がある場合は、その異常を矯正する眼鏡を装用します。

年齢とともに屈折度数は変化するので、定期的に検査を行い、眼の状態にあった眼鏡になるよう度数を調整します。

片眼だけ視力が出ていない場合、視力の良いほうの眼をアイパッチで隠して、視力の悪いほうの眼で見る訓練を行います。 眼鏡装用やアイパッチは、視能訓練士による検査のもと、装用指導などを行っていきます。

検診で視力検査でひっかかった、あるいはテレビの距離が近い、斜めに見るなど片目で見ている感じのお子様は一度当院へご相談ください。

斜視とはある対象物をみているつもりなのに、視線がその対象物に向いていない状態をいいます。眼球の周りの筋肉の位置や、眼球運動を支配する神経の異常によって起こります。

斜視はいくつかの種類に分けられ、眼球がずれる方向により外斜視、内斜視、上下斜視に分けられます。

小児の斜視で問題になることは、両目で物を見て初めて得られる能力(両眼視機能)の発達に影響が出る事です。

大人になってから起こる斜視では、複視(ものが二つに見える)が問題になります。

視力、屈折検査の他、眼位検査、両眼視機能検査などを行います。

治療は、眼鏡処方、アイパッチ治療などになります。 小児で手術が必要になる方は、あさぎり病院にて全身麻酔下で手術を行います。

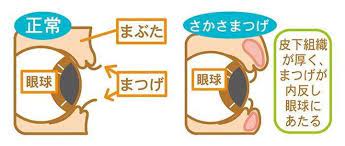

まぶたの皮膚が多いことによって、まつ毛が内向きに押されて角膜(いわゆる黒目の表面)と結膜(いわゆる白目の表面)に接触している状態です。鼻が低く、左右の眼の間隔が広い東アジア人では、もともとまぶたの内側の皮膚が多いので、乳児期には内側の下まぶたによくみられます。

乳児期にはまつ毛が細く弱いので、睫毛内反があっても、角膜や結膜に重篤な症状を起こすお子さんは少なく、顔面の成長とともに自然によくなることがほとんどです。数%の人は、まつ毛が太くなってきた幼児期に、角膜と結膜の表面にびらん(表面の細胞の脱落)が生じ、長期間持続すれば、角膜が混濁したり、乱視をきたしたりします。

下眼瞼内反で睫毛が眼球に接触していると、乳児期から、眼がうるんでいる、充血しやすい、目やにが出るなどの症状がでます。目に違和感があるので、よく目のまわりを擦るという仕草もみられます。また、角膜に傷が発生していると、光がとてもまぶしく感じ、外に出た時に目を細めたり、カメラのフラッシュを嫌がったりします。

しかし、多くのお子さんはまつ毛が目に触っていることに慣れてしまっているので、自ら症状を訴えることはほとんどありません。ですので、ご家族が「目がゴロゴロしないか」「まぶしくないか」など、問いかけることが必要です。

睫毛内反の程度と、角膜の状態で治療が選択されます。

幼少期で軽症なら、自然治癒を期待して経過観察を行います。

角膜びらんがひどい時やまぶしい、痛いなどの症状が強い時には、手術治療が行われます。手術は、まつ毛の向きを変えることを目的に行われますが、まぶたの結膜側からまつ毛近くの皮膚へと糸を通し、結び目を皮膚の下に埋め込む方法(通糸埋没法)と余分な皮膚を切って取り除く方法(皮膚切開法)があります。

また、強い乱視があり、視力の発達が遅れてしまう危険がある時(屈折異常弱視)には、眼鏡をかける必要があります。まぶたの異常は見た目の問題だけでなく、視力にも関係しますので、手術の有無にかかわらず、経過観察が必要です。

眼瞼下垂は上まぶたが十分に開けられず、まっすぐ前を見たときに上まぶたが黒目を被っている状態をいいます。生まれつき認められる場合を先天性眼瞼下垂といいます。

原因は、生まれつき眼瞼挙筋(がんけんきょきん)というまぶたを挙げる筋肉の力が弱かったり、まぶたを挙げる筋肉を支配している神経に不都合があることが考えられます。どちらかのまぶただけ下垂がある場合は目の開き方の左右差で気づかれやすいですが、両方の下垂が軽度の場合は気付かれない可能性もあります。

物を見るときの見えにくさを補うために、おでこの筋肉を使い眉毛を挙げて目を開けようとしたり、見やすくするために顎(あご)を挙げて物を見ようとします。

先天性眼瞼下垂により上まぶたが十分に開かない状態は、網膜にしっかり映像が届かず、視力の発達に影響がでて、弱視になる可能性があります。

視力なども定期的に測定し、必要であれば小児期に手術を行うこともあります。

視力に問題がなければ、成人してから整容的に手術を検討することが多いです。

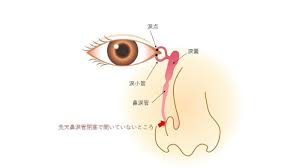

先天鼻涙管閉塞とは「鼻涙管が鼻腔へ開口する部位の先天閉塞」で,そのため生まれて1か月以内ごろから涙、めやにが継続します。

抗菌点眼薬を使用することで眼脂は一時的に減少するが,点眼薬の使用を中止すると再び眼脂や流涙が出る,といった症状を繰り返すことが多く、また不快なため、目をこすりやすく,結膜炎や眼瞼炎をおこしやすくなります。

生後12か月までに自然治癒率は96%であったと報告されています。このため,特に眼瞼炎の症状が重篤な場合や急性涙囊炎を合併する場合などを除いては,一定期間は経過観察を行うことが多いです。経過観察を行う際は,眼脂をやさしくふき取ることが基本となります。

眼脂の症状が強いときは抗菌点眼薬を使用します。また,涙囊マッサージが治癒率を高めるとする報告もあります。

このような保存的治療を一定期間行っても治癒が得られない場合(生後1年程度)には,外科的な治療を行います。一般的に涙点から針金状の器具を涙道内に慎重に挿入し閉塞部位を穿破するプロービング(先天鼻涙管閉塞開放術)ですが、盲目的で正確にプロービングできたかわからないので、当院では涙道内視鏡下にプロービングを行います。